令和7年第3回定例会にて一般質問を行いました。

※文章が長いため文字数を省略しています。全文詳細や正確な質疑は中野区議会議事録をご確認いただき、疑問等は直接気軽にお問い合わせください。SNS等で断りなくHP文章の一部を切り取る行為はご遠慮ください。

目次

1、気候変動適応策(暑熱・熱中症対策)について

(1)総合的対策について

(2)まちなか・公園の暑熱対策について

(3)災害時について

(4)こども施設について

(5)地域活動について

(6)高齢者など要配慮について

2、住宅政策について

(1)居住支援協議会の強化について

(2)空家対策について

3、子どもの包括的支援について

1、気候変動適応策(暑熱・熱中症対策)について

気候変動の深刻化に対応するため、温室効果ガスの排出抑制などを目指す「緩和策」と、気候変動の影響に対応する「適応策」を両輪で進める「気候変動適応法」が制定。

今年の夏は、異常な暑さや大雨に見舞われ、地域の関係団体との懇談でも、特に「熱中症対策」に関する要望が多く寄せられた。

気候変動の影響が想定以上に進む中、行政の対応の遅れを懸念。

(1)総合的対策について

本区の気候変動対策は、「緩和策」が中心で、環境部が所管。「適応策」の一部である熱中症対策は保健予防課が所管、庁内で一定対応を共有されてきたが、具体策は各所管に委ねられ、「暑熱対策」は十分でない。

「気候変動適応法」改正に伴い、庁内での連携体制整備の構築が求めれられる。他自治体では、関係部署の整理や担当会議の設置、実行プランの策定、各種計画への反映など、総合的に政策を進める工夫がされている。

気候変動の影響が深刻化する中、区としても全庁で総合的に気候変動適応策に取り組むべきでは。

中野区の回答:

身体や生命に危険を及ぼすレベルの猛暑が続いており、必要策を講じる必要を認識。「適応策」を、全庁的に計画的に講じるための調査を実施中であり、検討。

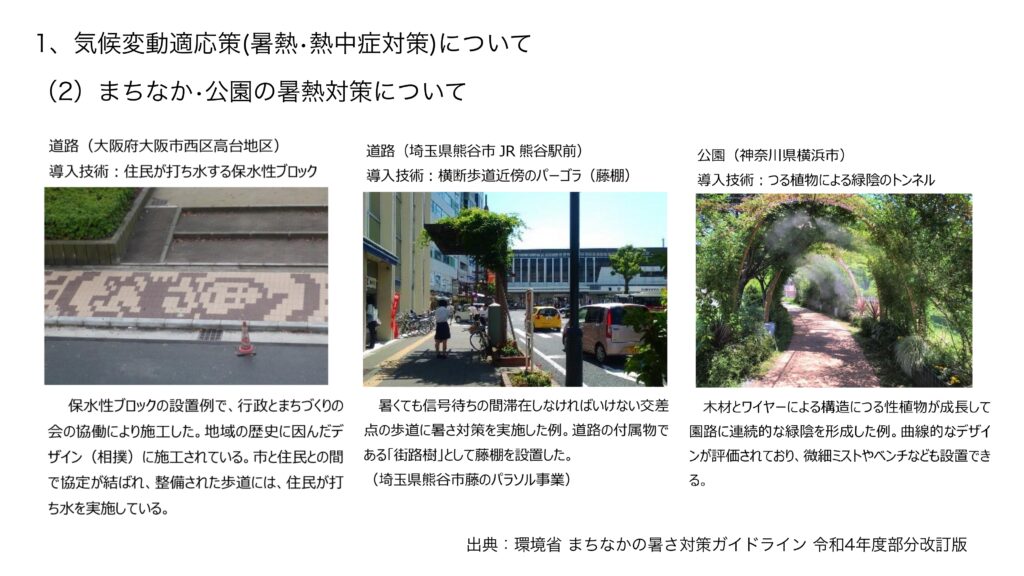

(2)まちなか・公園の暑熱対策について

これまで都市基盤部の気候変動対策は、長期的な「緩和策」が中心であったが、近年の著しい気温上昇を受け、適応策の積極的検討が急務。

例えば駅前や通学路などに木陰・ミスト・保水性舗装を組み合わせたクールスポットを整備、駅周辺や観光地のミスト・日除け・遮熱舗装などの整備費用助成、事業者と協定を結んで実証実験を行うなど、暑熱対策に取り組む自治体が増えている。

将来的な都市計画や都市基盤整備に、暑熱対策の観点を盛り込み、まちなかでの民間事業者と連携した実証実験の導入や、来年度予算で実施可能な、即効性のある暑熱対策を具体的に検討しては。

中野区の回答:

快適な都市空間のため、気候変動対応も十分に考慮する必要があり、官民の連携も欠かせない。実証実験等も含め、民間事業者との連携を検討。来年度予算で具体的な暑熱対策を検討。

近隣の樹木が多い本五ふれあい公園や栄町公園に比べ、日陰の少ない広町みらい公園では、水遊び場にさえ姿が少ない状況であった。

都市公園は、公園法の建蔽率の制限があり、屋根のある建物をの設置は困難で、公園整備後に新たな樹木の追加は難しい。

公園内にドライ型ミスト、日除け、冷却機能付きベンチなど、各地で進んでいる。

区でも、後付け設備の導入や、今後の公園の再整備で木陰のあり方など、暑熱対策を進めては。

中野区の回答:

今後は、後付け設置物の暑熱対策を、指定管理者制度の公園で実施可能性を検討。ソフト策として多目的運動広場等で、実験的に朝の利用時間の拡充も検討。公園再整備は、今後暑熱対策の視点を意識し事業を進める。

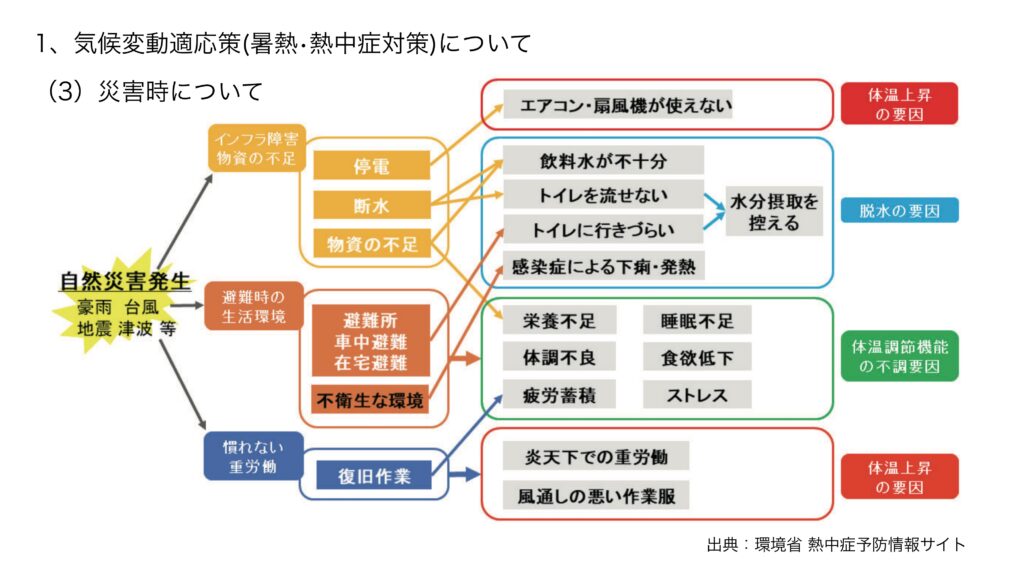

(3)災害時について

本年7月30日ロシア沖地震による津波警報は、猛暑下で開設された避難所で、熱中症による救急搬送が発生。

区は、避難所となる体育館等学校施設内の空調設置を進めてきたが、大規模災害時には停電の可能性もあり、在宅避難者や復旧活動中の熱中症リスクも懸念。

避難所・在宅避難者双方を対象とし、実効性のある熱中症対策強化を見直しては。

熱中症対策の視点で、避難所における温度・湿度計や熱中症の指標となる暑さ指数を計測可能な機器の設置、屋外活動や熱中症兆候の方が一時的に体を冷やせるクールスポットの避難所内設置、停電に備えた熱中症対策を避難所運営マニュアルや在宅避難者向けにHPへ掲載、冷却グッズなど備蓄の充実といった対策強化が考えられる。

中野区の回答:

災害時の熱中症対策は、重要な課題。避難所の環境整備や備蓄の充実、在宅避難者に向けた情報発信など、実効性ある対策を総合的かつ計画的に検討を進めたい。

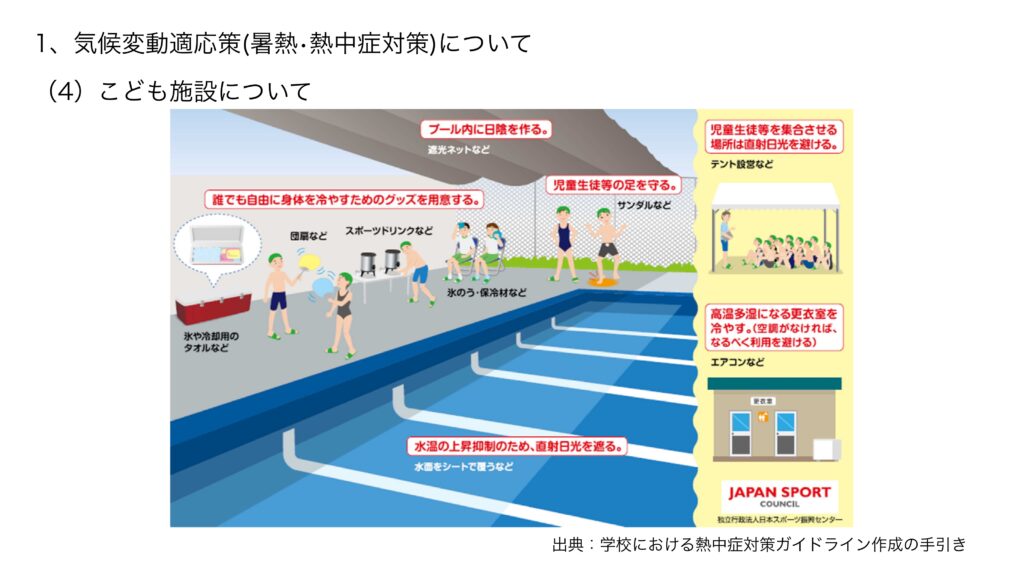

(4)こども施設について

夏季、老朽化の進む学校では、廊下など共用部分の暑さが深刻化、新校舎の学校との教育環境の格差が明らかに。また、幼稚園・保育園等では、暑さの中でも外遊び機会を確保し、現場で工夫を凝らしていた。

子どもは、体が未熟で熱中症にかかりやすく、猛暑による外遊びの制限は、通常の生活の中でも運動量が減少する中、心身の発達に影響を及ぼす可能性も懸念。安全な学び、遊びの環境整備は、自治体の責務。

簡易な暑熱対策資材や機器も充実してきた中で、区は、学校、幼稚園、保育園、学童、児童館など子ども施設に丁寧にヒアリングを行うべき。

対策を各施設任せにせず、特に老朽化の進んだ施設には重点的に、暑熱・熱中症対策の予算を検討すべきでは。

中野区の回答:

今年度の猛暑も踏まえ、各施設における活動実態、建築数や施設環境を改めて確認、対策を検討する。

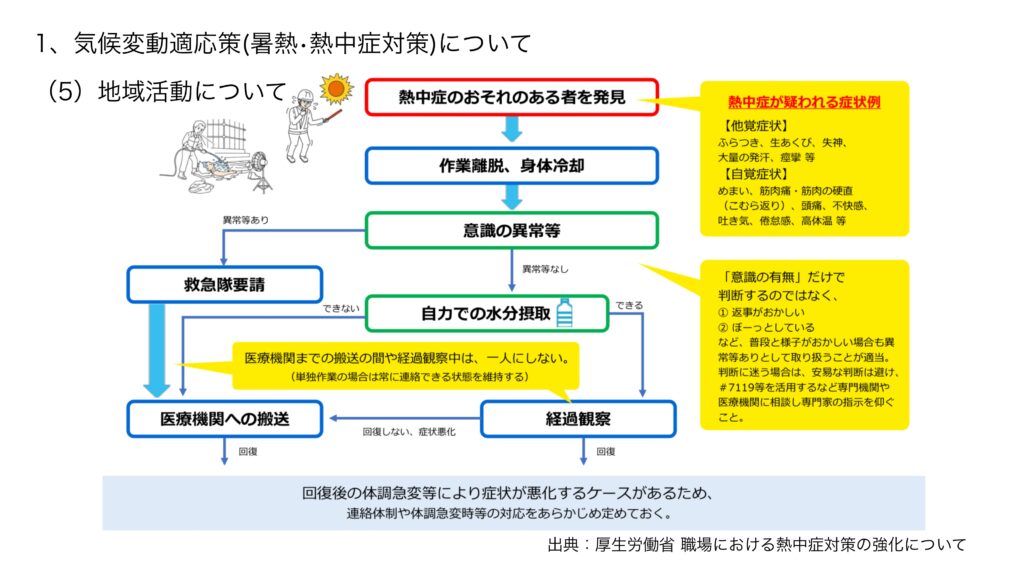

(5)地域活動について

区では、町会・地域で「夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン」を共有しているが、近年の猛暑で熱中症リスクは増大、地域団体の大きな負担である。

建設現場のように対応手順や連絡体制など事前に整備することで、安全性が高まる。

地域活動でもチェックリストや雛形を用意し、安全性向上と負担軽減を図っては。

中野区の回答:

近年の気候を踏まえ、現場で役立つ支援策の検討を進める。

(6)高齢者など要配慮者について

区では特に熱中症リスクの高い高齢者に向け、健康維持と孤立予防のため、涼しい時間や場所での外出機会を促す取組みを実施していた。しかし、今夏、熱中症特別警戒アラートで「不要不急の外出を控えて」と呼びかけた中、過去の新型コロナ禍でも外出控えによる運動不足がフレイル進行を招いたことから、同様の影響が懸念される。

来年度、外出機会控えの影響を受けやすい高齢者に向け、熱中症対策と合わせてフレイル予防の観点も組み合わせた施策・情報を提供しては。

中野区の回答:

高齢者のフレイル予防のため、熱中症予防の啓発とともに、自宅で取り組めるエクササイズなど周知に努める。また、比較的涼しい時間帯に開催される介護予防事業への参加を進める。

中野区では区民活動センターはクーリングシェルター、高齢者会館は涼み処として、開放しているが、一部の区民活動センターでは給水機が未整備で、子どもや小銭を持たない方の水分確保が困難な状況。特に、クーリングシェルターは気候変動適応法に基づき、熱中症特別警戒情報が発表された際、開放が求められる施設。

機能強化のため、全ての区民活動センターに給水機やウォーターサーバーなど設置してはいかがか。

マイボトルへの給水も可能な設備であれば、環境負荷低減にも寄与できる。

中野区の回答:

区民活動センターのクーリングシェルターとして水分補給の重要性は認識、給水設備について施設ごとの状況を踏まえ、マイボトルの給水スポットも含め検討する。

今回の会派の一般質問では、気候変動適応策の中でも、特に命に関わる重要な点に絞って取り上げた。夏の暑さで苦しむ方が少しでも減らすため、各部署で社会変化に応じた工夫や取り組みのご検討を要望。

2、住宅政策について

高齢者や障がいがある方、ひとり親家庭など「住宅確保要配慮者」は、住宅の選択肢が限られており、公営住宅の供給も十分ではない。多くは補助のない民間住宅に頼らざるを得ず、立地や老朽化など妥協するケースも多く見られる。

昨年度から開始された「ひとり親家庭住宅支援補助「ひとり親家庭住宅支援補助」を評価。今後も住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる住宅政策の、さらなる充実を求める。

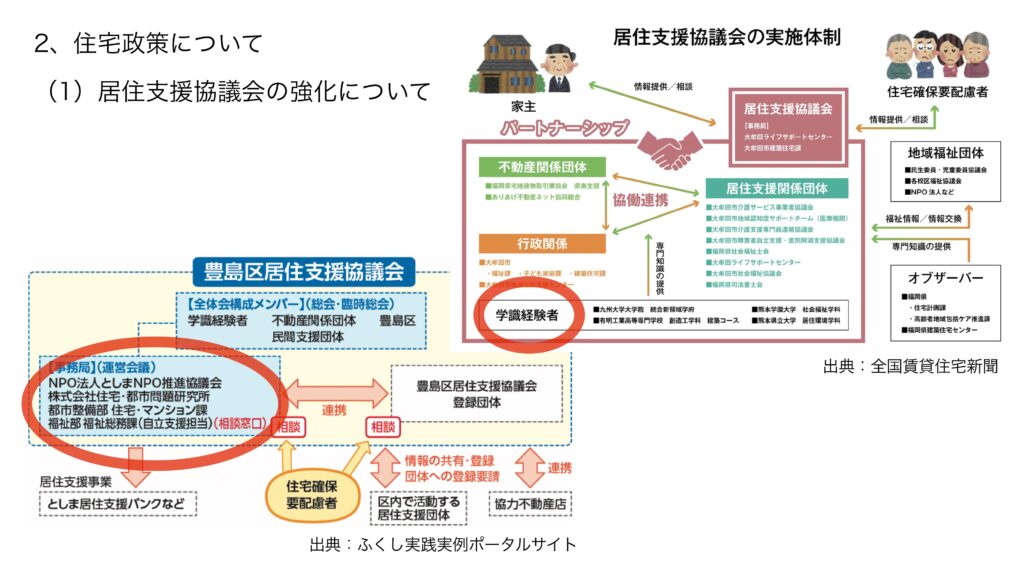

(1)居住支援協議会の強化について

住宅確保要配慮者を支援するために設立された「中野区居住支援協議会」は、住居の安定確保への寄与を期待され、住宅政策の受け皿として位置づけられたが、今だ住宅確保に悩む声がある。協議会の活動状況や成果が、外部からは見えにくい。

他自治体では、協議会の議事録や活動内容レポートをホームページなどで公表して透明性を高め、区民の理解や当事者の安心感につなげている。

区でも協議会の活動や課題意識を、区民向けに可視化する取り組みを進めては。

中野区の回答:

区の居住支援協議会では、活動報告等をまとめた協議会通信を年4回発行。今後は区のホームページで公表するなど、区民理解を広げ、情報の可視化に取り組む。

居住支援協議会の継続的な活動を通して、新たな地域課題も見える。協議会の構成員は重要で、他自治体では学識経験者や支援実績のあるNPO法人が加わり、入居後の見守りや生活支援など、より質の高い居住支援が行われている。

区の協議会の認識する課題を明らかにし、今後の機能強化に向け、構成員を拡充しては。

中野区の回答:

近年、複数の福祉的課題を抱える方、高齢者、外国人など多様なケースの住み替え支援が増加、住宅・福祉部局や関係団体等との連携による支援体制づくりが課題。ニーズの多様化に対応するため、居住支援協議会の支援体制の強化に向け、構成メンバーの拡充も含め検討を進める。

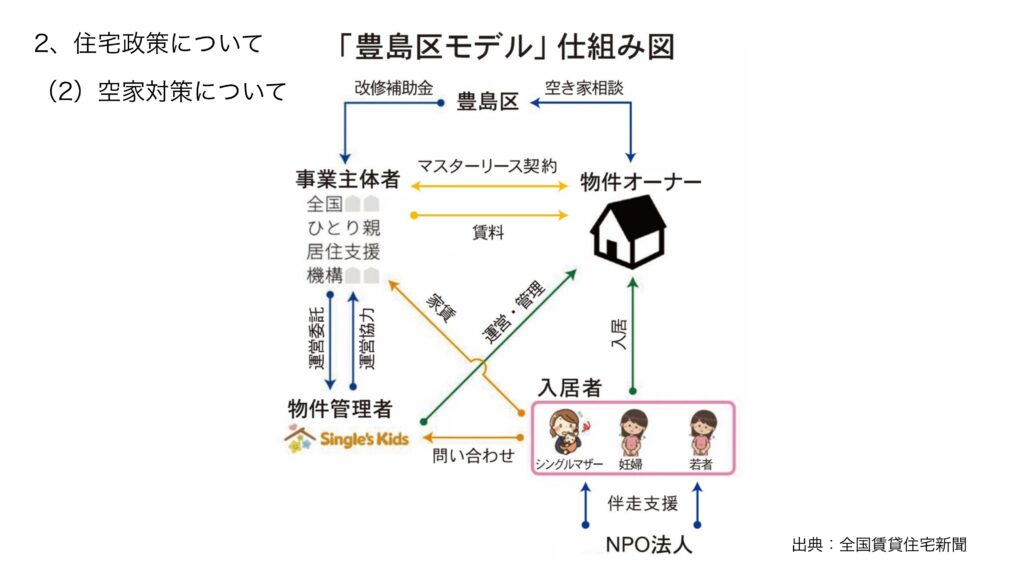

(2)空家対策について

本区は「中野区空き家等実態調査」「中野区空家等対策基本計画」に基づき、管理不全空き家の対応に努めてきたが、全国的な少子高齢化の進行により、都内でも空き家数増、区の空き家率は23区平均を上回る状況。例えば、65歳以上の世帯員がいる単身または夫婦のみ世帯の持ち家は、高齢化に伴い、将来空き家になる恐れがある「空き家予備軍」。「空き家になる前」の予防的アプローチが重要。

関連部署と連携した空き家予防対策の早期啓発を図っては。

医療・介護に関する将来の意向を話し合うACP(人生会議-アドバンス・ケア・プランニング)などの相談や啓発の場を活用し、「不動産の利活用や処分」「住宅の耐震やバリアフリー改修助成」など。

中野区の回答:

今後、医療・介護など関連する部署と連携して啓発事業等を活用し、空き家抑制に繋がる効果的な広報を検討。

これまで区は、使える空き家は売れるため、「活用可能な空き家はほとんどない」と見解を示してきたが、「空き家等対策基本計画」では「セーフティネット住宅としての活用」と明記。

全国では、若者・シングルマザー向け、高齢者・シングルマザー向け、単身高齢女性向けのシェアハウス、NPOと連携して空き家を支援付き住宅として活用する事例、見守りやコミュニティ支援なども行われている。

本区も空き家の用途転換の仕組みづくりや、民間団体などとの連携によるモデル事業創出など、住宅確保要配慮者への視点で新たな空き家活用を見直してはいかがか。

中野区の回答:

今年度の空き家実態調査の中で、所有者の利活用意向も把握。民間事業者等との連携など他自治体の先進事例を参考に、住宅確保要配慮者対応の視点も踏まえた空き家利活用の取り組みを検討。

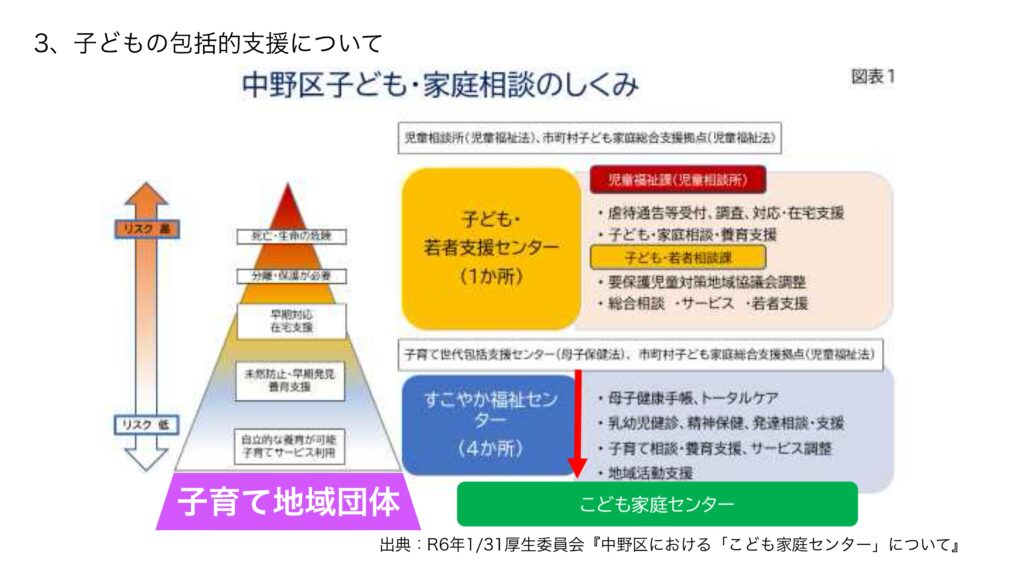

3、子どもの包括的支援について

本区は区設置の児童相談所やすこやか福祉センターが子どもや家庭支援の中心的役割を担っているが、さらに地域の支援団体や関係機関とのネットワークが広がると、支援の「裾野」が広がり、相談機会の早期化・問題の早期発見・継続的伴走支援が実現しやすくなる。

これまでも、子育ての虐待に至る前の予防的支援と伴奏支援の強化の必要性を訴えてきた。子どもが安心して本音を話せる関係や、自由に過ごせる多様な居場所の存在が重要。

それには、地域の子育て支援団体の育成と、活動の継続を支える仕組みづくりが必要。ネットワークを形成すれば、情報交換・交流促進、支援力の向上、地域での新たな取り組み創出など、支援の広がりと質の向上が期待できる。

都内では多くの自治体で、行政と連携した「子育てネットワーク」が構築、地域全体で子育てを支える基盤となっている。一方、区では、すべての子育て支援団体の一元的な把握はなく、伴奏支援の仕組みも十分でない。支援団体は地域から自然発生的に立ち上がる面もあるが、行政が「見つけ、つなげ、育てる」ことで、支援のネットワークとしての力を発揮できる。

子育て支援の包括的な充実を目指し、子育て支援団体の全体把握、行政による連携と協働の支援体制の構築を積極的に進めるべき。

子育て支援団体のネットワーク化に対する見解と、今後の展望を示せ。

中野区の回答:

子育て支援団体同士がつながり、地域全体で支援基盤が形成される、ネットワーク構築の必要性を認識。今年度、区内の子育て支援団体の活動状況や他自治体の実施状況を情報収集し、ネットワーク構築の方策を検討中。

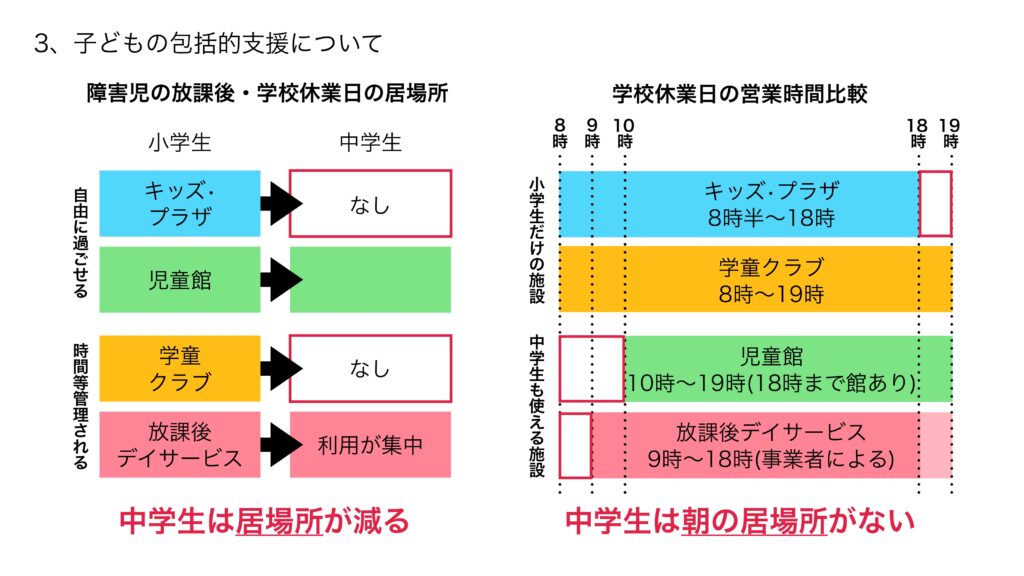

障害のある子どもから青年期の居場所支援は課題が残ると考える。

中学生になるとキッズ・プラザや学童クラブは対象外となり、居場所自体が少なくなる。また、共働きの家庭が増える中、夏休み期間の過ごし方に悩む声があり、放課後デイサービスは増えたものの十分とはいえず、児童館も利用時間帯が限られている。部活動もあるが、受け入れは確約されてない。

「誰1人取り残さない」を掲げる本区として、制度の狭間に置かれがちな障がいのある子ども達にこそ、手厚い支援が必要。

港区は、中学生から18歳までの障がい児を対象に、事前登録制で児童館などの利用時間を拡大し受け入れ、杉並区は中学生以降の障がい児の放課後等居場所事業が、プロポーザル方式で公募。

区としても、庁内で連携して放課後デイサービス以外の選択肢の検討を進めるべき。

中学生以降の障がいのある子どもが、放課後や学校休業日に安心して過ごせる場所の確保・充実に取り組むべき。

中野区の回答:

障害のあることもが、放課後等に過ごせる居場所の確保は重要な課題。居場所や支援施策の拡充を含め、様々な選択肢について全庁的に検討。

以上。