令和7年第1回定例会にて一般質問を行いました。

※文章が長いため文字数を省略したので、全文詳細や正確な質疑は中野区議会議事録をご確認いただき、疑問等は直接気軽にお問い合わせください。SNS等で断りなくHP文章の一部を切り取る行為はご遠慮ください。

目次

1、災害対策について

(1)復興の事前準備について

(2)母子避難所について

(3)福祉避難所等の確保について

2、障害の理解促進・ふれあい交流事業について

3、地域での歩きたくなるまちづくりについて

4、保育園・幼稚園について

1、災害対策について

(1)復興の事前準備について

大きな災害を生き延びても復興が遅れると、経済的な間接被害、先の見えない絶望からの関連死に繋がる。災害発生直後からの被災地域の再建・復興を重視した対策の推進が望まれる。

区は「職員の復興マニュアル」を作成しているが、関連機関等の行動も記載し、想定しうる連携、職員向けだけではなくきめ細やかな復興準備を目指すべき。

復興対策について区の認識と、マニュアル改定を含めた現時点での復興の事前準備の進捗は?

中野区の回答:

震災復興対策は被災前の日常生活を1日でも早く取り戻せるよう、住宅・福祉・医療・産業など生活に関連した支援を横断的に行う必要があると認識。あらかじめ復興に向けた取り組みや手順を明確にする必要があり、マニュアル改訂について検討。

国土交通省HPにて、防災・減災対策と並んで、復興事前準備が重要と示されている。

これまで、被災時の被害を減らす「防災まちづくり」を進めてきたが、被災後の都市復興を迅速に進めるため、まちづくり視点にも事前復興準備=「事前復興まちづくり」が必要。

⚫「事前復興まちづくり」とは

国土交通省「事前復興まちづくり計画検討のためのガイドライン」より災害が発生する前から復興まちづくり計画の内容について充分な検討を行い、住民を含む関係者と中長期的なまちのあり方も含めて議論し、復興まちづくりの目標や実施方針等をとりまとめておくことにより、実際に被災した場合でも、適正な規模、内容の復興まちづくり計画の検討、計画の策定期間の短縮、復興まちづくり事業の早期着手が可能になる。

「事前復興まちづくり」について、区の認識と課題は?

中野区の回答:

「事前復興準備」の視点を持った普段からの取り組みが必要。全庁的連携し、各地域の課題共有や地域と協働し「復興事前準備」を効果的に推進したい。

(2)母子避難所について

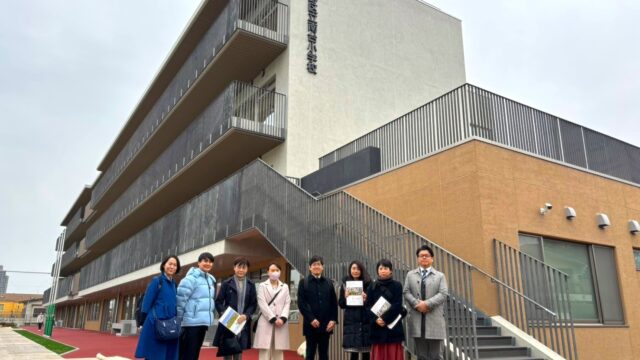

R6年12月危機管理対策等調査特別委員会「妊婦及び母子を対象とした二次避難所の考え方について」の報告、助産院が母子避難所に指定。会派からも要望、大いに評価。

母子避難所や母子乳幼児向けの二次避難所の保育園、緊急対応の病院等へと、妊産婦の状況に応じて振り分けが必要。在宅避難者を含めて、妊産婦全員を確認するための状況把握の実施方法は。

中野区の回答:

全員の状況把握は、母子保健システム等から必要な情報を収集し、電話連絡や直接訪問により実施。

開設予定の母子避難所は、収容人数が限定、希望者が全員入れる形式ではない。自宅の状況と体調により、在宅避難や避難所に留まる方もいる。

避難所の対応を示す「避難所運営マニュアル」R4年度更新分をいくつか確認したが、乳幼児や母子等の配慮記載はあるが、妊娠期の表記はない。

被災度の高い地域の妊産婦ほど妊娠異常の頻度が高く、流産率の上昇、低出産体重児の出生率増など、母子の命の危機と直結していると調査報告もあり、配慮が必要。

また、妊娠期は外見から分かりにくい時期でも、過度に身体負担をかけてはならず、ホルモンバランスなど関係者以外からはわかりづらい心身トラブルもあり、その特性を踏まえた支援が必要。

次期マニュアル改訂はいつ頃か? 表記を妊産婦とし、要配慮者も含め、それぞれの当事者や関係者では気づきにくい配慮も具体的に追記を。

中野区の回答:

R6年度中を目途に改定案作成、避難所運営会議で示せるよう進めている。要配慮者の具体的な支援を盛り込むことも検討。

妊産婦や乳幼児は避難に時間と支援を要する。その時期だけの防災用品の用意や、特有の心身トラブルなど殊更に注意を払わねばならないことが多々ある。

しかし、災害時に自分たちが要配慮者となることを知らない方も多い。母子避難所設置を契機に、特別な防災準備や災害対策が必要なことを、妊産婦当事者、家族等の関係者へ周知すべき。

周知徹底のため、妊産婦・乳幼児のための災害に備える情報を記載したリーフレット等を作成、妊娠届を出す際に渡しては?

中野区の回答:

関係所管と連携し、妊娠届時に、災害に備える情報を記載したリーフレット等の配布を検討。

(3)福祉避難所等の確保について

福祉避難所も収容人数が限定、在宅避難の場合に自分から申し出なければ、状態の良くない方が、本来優先されるべき対象でも、すでに満員となっていることがありえる。

公共施設や福祉施設の数が限られる中、準備した福祉避難所が不足した場合、次に区が想定している対応は?

中野区の回答:

指定以外の高齢者や障害者、保育園等の社会福祉施設を臨時の福祉避難所と指定する。

区では要配慮者向けに避難行動要支援者名簿、個別避難計画を作成しているが、対象の方々から「被災したらどうなるか」と不安の声を幾度も伺い、周知不足を感じる。

要配慮者の方々に、団体等を通じて福祉避難所のことを含めた避難行動を明確に情報提供をするなど、伝わりやすい取り組みを検討しては?

中野区の回答:

話し合いの機会を設けるなど、わかりやすい情報発信を検討。

2、障害の理解促進・ふれあい交流事業者について

これまでも会派でユニバーサルデザインの観点で多様な外出機会の保障に取り組んできたが、本区でも障がいのある方を含めた多様な方々の社会参加機会を増やし、日常となる風景を目指してほしいと、強く願っている。

閉会中に厚生委員会「障害の理解促進・ふれあい交流事業について」が報告、今まで運動以外の機会は小規模で少なかったところに予算提案、大いに評価。

障がい理解に関心の薄い方や、参加できていない障がいがある方も参加対象とし、さらなる理解促進を目指してほしい。

例えば、脳波を使ってドローンを飛ばすイベントがあり、これはイベント自体が魅力的で、かつ、身体を動かせない状態の方でも参加できる工夫。様々な取り組みや実施団体が多数ある。

今後も、NPOなどにも協力いただき、魅力的で、どんな障がいの方でも参加しやすい事業を検討しては?

中野区の回答:

交流の方法、参加者の募り方、実施時期や会場などを幅広く考慮し、様々な取り組みをおこう団体や、当事者の意見も伺い、参加しやすい事業を実施したい。

私は障がいのある方々、多様な方々の社会参加が当たり前になってほしい。区内で実施される大きな祭りやイベントに、障がい者ブースとしてではなく、一出店者として並べるよう、関係づくりや仕組みづくりが必要。

様々な福祉団体がいることを多くの方に知ってもらい、それぞれの団体で何ができるのか、どんな形で参加できるのか、わかりやすく伝えていく工夫が求められる。

中野区が関係するイベントには積極的に声掛けから始め、区内で実施されるイベントには多様な福祉団体を紹介できる仕組みづくりなど、参加機会を広げては?

中野区の回答:

これまでも「なかの東北絆まつり」や地区まつり、総合防災訓練など、様々なイベントに参加した。今後も、団体の意向を踏まえながら、主催者と調整など工夫したい。

障がいのある方のご家族や関係者から、青年期の居場所を以前より要望。会派からも福祉作業所や居場所の拡充を求めてきたが、社会活動の機会を増やすことも重要。

働きたい意欲があっても、場所や目にする機会も少ない。厚生労働省R6年障害者雇用状況、法定雇用率達成企業の割合は46%。

働く姿を多くの方に見せる機会があれば、同じ障がいのある方の励まし、障がいのあるこどもたちや関係者の希望に。その場に企業の雇用側を招けば、障害者就労の可能性を見出せる。

未来につながる、障がいのある方を対象とした就労体験事業をナカノバ等の開かれた場所で実施しては?

中野区の回答:

これまで障害者福祉事業団と共に、障害者就労支援を進め、ハローワークなどの関係機関と連携、就職した障害者と障害者雇用を考える企業が参加す就職準備フェアを開催。企業での実習を開拓など、障害者と企業のマッチングを進めてきた。提案内容の就労支援事業の実施も、関係機関と調整していく。

成功した事業をパッケージ化して地域と連携実施・取り組み巡回など、身近な地域で開催できる工夫をすれば、区内全域での参加者を増やせる。

区内全域で、障がい理解促進となる仕組みを検討しては?

中野区の回答:

今後広く障害の理解を促進するため、実施地域や会場の選定など、幅広く考慮しながら、事業内容を構築していく考えであり、区内の各地での実施も含め検討。

3、地域での歩きたくなるまちづくりについて

会派細野議員より、スマートウェルネスシティと歩きたくなるまちづくりの観点から、ベンチ設置を求めてきた。来年度予算に「歩きたくなるまちづくりの推進」で気軽に腰かけられるスペース確保の推進が提案、評価。

物事を横断的に進めていくには、庁内全体で取り組んでいく理念が必要。また、歩きたくなるまちづくりを進めるための効果的なベンチ設置には、一定の考え方の整理が求められる。

今後改訂される基本計画の中に「歩きたくなるまちづくり」という言葉と共に、組織横断的にベンチ設置が進むよう記載を。

合わせて、ベンチ設置の方針整理も検討しては?

中野区の回答:

次期基本計画の策定に向け、ベンチ設置の方針等も含め、歩きたくなるまちづくり推進のあり方の検討を進める。

閉会中に建設委員会「歩きたくなるまちづくりの推進について」が報告。中野駅周辺などまちづくりを進めている地域でしか進まない・考え方の整理に何年もかかることを懸念。

区内全域で取り組めば、しばらくまちづくり等の計画がない地域にも変化を呼び込み、居住エリアの環境向上に繋がり、区が思い描く「歩きたくなるまちづくり」の期待と希望を地域に共有できる。

自分の住む南中野地域で、大きな工事をしなくともすぐにベンチ設置可能スペースは、地域の方がよく歩く場所にも見つかった。

歩きたくなるまちづくりの具現化と理解促進のため、早期に都市基盤部の事業実施場所で優先条件を整理、ベンチ設置を進めては?

中野区の回答:

区有施設等に、ベンチや腰掛けられる適切なスペースがあるか、調査を進めたい。安全性や人通り、周辺環境等も考慮し、適切な候補地は積極的にベンチ設置等に取り組む。

来年度の国土交通省「まちなかウォーカブルの推進事業等」予算で、緑陰の創出や日除け・保水舗装、冷却効果の高い施設の設置に対し「暑熱対策事業」を創出、支援を実施。

今後の区が進める「歩きたくなるまちづくり」に、合わせて暑熱対策も検討しては?

中野区の回答:

歩きたくなるまちづくりの実現に、人々が心地よく過ごせる環境づくりが必要、暑熱対策も重要な取り組みの一つ。ベンチ設置には日よけや樹木による日陰の確保も考慮し、夏でも過ごしやすい環境整備を検討。

4、保育園・幼稚園について

R6年12月こども家庭庁「保育政策の新たな方向性」が示された。

保育に関して会派から、変化に適応するため、先手をうって検討を進めていく必要がある旨を何度も要望。今後少子化が進んでも、多様かつ質の高い保育を受ける権利は、全ての子どもにある。

国からも求められる役割が増加、今後も幼保共通化が進むと考えられることから、これまで保育園に入れなかった1号認定の子どもの居場所も踏まえ、幼稚園を含めた全体で、多様な保育の受け皿を用意を。また施設へのアクセス保証や環境整備も、自治体の責務。さらに区立園では率先して多様な保育を実現する必要がある。

区では保育・教育の考え方を示した「保育の質ガイドライン」を策定、施設向けの基本的な指針で、施設配置や更新における区の役割などは記載されていない。「区立保育園の定員調整の考え方」「今後の区立幼稚園のあり方」はそれぞれ個別に報告。

区立保育園の考え方は「保育定員と保育需要との均衡が測れている間は区立保育園を存続させ、区立保育園は6~7園を存続させる」。アクセス保証からも数の減ではなく、定員が減った空間を医療的ケア児、一時保育やこども誰でも通園制度など、保育需要の変化に対応できる柔軟な施設とすべき。

区立保育園の数や区立幼稚園の子ども園化を議論する前に、国の方針転換を契機に、区としてまずは区立保育園・区立幼稚園の在り方を考え、明確に示しては?

中野区の回答:

区も、国の方針や地域の需要も踏まえ区立保育園・区立幼稚園の在り方について検討。

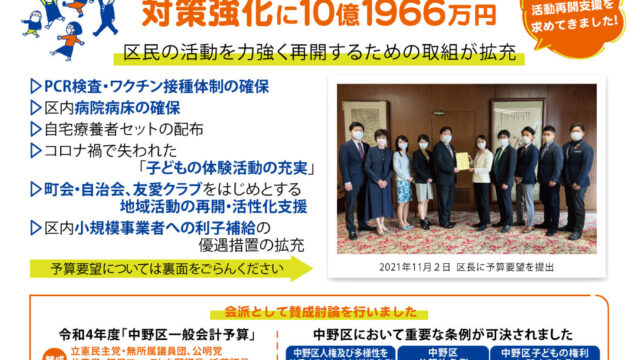

現状、区内保育園の大半は、私立保育園が担っており、長きにわたり区の保育を支えている事業者もある。区は「民間保育施設の大規模修繕支援」として老朽化した私立園の改修にかかる大規模修繕工事費の補助を計画的に実施のため、R7年度予算に計上。

保育園は学校施設と違い、私立園でも区の影響が強く及んでおり、区も協力する責任を示したと言える。

今後建て替え検討する園が出れば、現地建替は該当園に通うこどもたちの環境に大きく影響、代替地が必要。

私立保育園に相談されてから代替地を検討ではなく、各園の状況把握と意向を確認した上、今後建て替えのための区有地確保を検討しては?

中野区の回答:

各園と意見交換を行っているところであり、新園者建て替えは10年以上先になる見込み。具体的な建て替え計画がない中で、土地の確保は難しいと考えるが、新園者の建て替え時どのような支援ができるか、庁内関係所管と連携を図りながら検討。

以上。